Die Trinitätslehre oder Dreieinigkeit Gottes ist ein zentrales und unentbehrliches Thema in der christlichen Theologie, das im Laufe der Jahrhunderte intensiv diskutiert und präzisiert wurde. Auch wenn die Begriffe „Trinität“ und „Dreieinigkeit“ nicht explizit in der Bibel zu finden sind, sind die Grundlagen dieser Lehre eindeutig biblisch verankert. Sie beschreibt die untrennbare Einheit von Gott Vater – Gott Sohn (Jesus Christus) – Gott Heiliger Geist als drei gleichwertige und zugleich einheitliche Personen, die in vollkommenem Einklang miteinander handeln.

Die Trinität ist mehr als ein theologisches Konzept – sie ist lebenswichtig für den christlichen Glauben. Sie gibt uns tiefere Einblicke in das Wesen Gottes und die Art und Weise, wie Gott sich den Menschen offenbart. Für Christen geht es nicht nur darum, den Begriff der Trinität zu verstehen, sondern die Tatsache zu erkennen, dass Gott in seiner Wesensart und seinem Willen als eine einzige Gottheit in drei Personen existiert. Diese Dreiheit ist gleichwertig und doch eins – ein Geheimnis, das uns in den Tiefen der göttlichen Offenbarung begegnet.

Im Alten Testament: 5. Mose 4,39:

„Erkenne heute und nimm es dir zu Herzen, dass der HERR der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, und niemand sonst!“

Obwohl sowohl im Alten Testament (vgl. 5. Mose 6,4) als auch im Neuen Testament (vgl. 1. Korinther 8,4 ff.) unmissverständlich betont wird, dass nur ein Gott existiert und anzubeten ist, wird dennoch in dreifacher Weise von ihm gesprochen: vom Vater – vom Sohn – vom Heiligen Geist.

Von Anfang an möchten wir klarstellen, wie wir die Lehre der Dreieinigkeit verstehen, um Missverständnisse zu vermeiden:

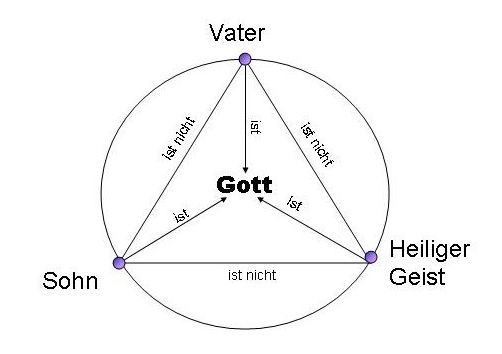

Wir glauben an EINEN Gott, der sich SELBST in DREI verschiedenen PERSONEN offenbart hat (Dreieinheit, Dreieinigkeit oder Trinität) – Gott der Vater – Gott der Sohn – Gott der Heilige Geist. Diese sind jedoch EINS im SEIN, im WESEN und in der HERRLICHKEIT, und doch sind diese drei Personen in ihren PERSÖNLICHKEITEN unverwechselbar. Sie sind niemals uneins miteinander und handeln immer in vollkommenster Übereinstimmung. Sie sind nicht drei Götter, sondern EIN Gott! Drei Personen sind ein unzertrennbares Wesen!

Da die Personen der Gottheit eins sind, haben sie auch nur einen Willen. Sie wirken immer gemeinsam, und jede noch so kleine Handlung des einen erhält sofort die Zustimmung der anderen – sie handeln stets in der Einheit der Dreieinigkeit.

Die Dreieinigkeit bedeutet nicht, dass es einen großen Gott (den Vater) und zwei untergeordnete Götter (den Sohn und den Heiligen Geist) gibt. Ebenso wenig handelt es sich um drei völlig verschiedene, getrennte, aber gleichberechtigte „Gottheiten“. Vater – Sohn – Heiliger Geist sind auch keine Teile Gottes; jeder von ihnen ist vollständig Gott.

Es gibt nur einen einzigen wahren Gott (Monotheismus)

Der Gott des Alten und des Neuen Testaments wirkt und offenbart sich als Vater – Sohn – Heiliger Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott – sie existieren in einem gemeinsamen Wesen und offenbaren sich doch in drei verschiedenen Personen ewiglich.

Die biblische Lehre von der Dreieinigkeit, Dreieinheit oder Trinität ist ein klarer Monotheismus. In diesem Bereich gibt es leider viele Missverständnisse. Der Monotheismus (EIN-Gott-Glaube) (gr. μόνος mónos „allein“ und θεός theós „Gott“) ist die unverzichtbare Grundlage für das richtige Verständnis der Dreieinigkeit oder Trinität!

Obwohl die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt (vgl. 5. Mose 6,4; 1. Timotheus 2,5), spricht sie dennoch von drei Personen in der Gottheit: Gott, dem Vater; Gott, dem Sohn; und Gott, dem Heiligen Geist.

In dem EINEN Wesen, das Gott ist, existieren drei Personen, die gleichwertig und gleich ewig sind. Gott ist seinem Wesen nach einer, in seiner Personalität jedoch mehr als einer.

Johannes 16,13-15

„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit [Anmerkung: Heiliger Geist], gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich [Anmerkung: Jesus] verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird.“

Leider wird die biblische Lehre der Dreieinigkeit oft vernachlässigt. Selbst in bibeltreuen Kirchen, Gemeinden und Versammlungen setzt man sich oftmals nicht oder nicht ausreichend mit diesem Thema auseinander, bezieht keine klare Stellung oder scheut es sogar ganz. Zugegeben, dieses Thema ist nicht leicht zu verstehen.

Man muss anerkennen, dass die Dreieinheit Gottes in gewisser Weise ein Geheimnis bleibt. Wir müssen sie als Wahrheit anerkennen, auch wenn sie unser Verständnis übersteigt. Die Dreieinigkeit ist eine Wahrheit, die mit dem Herzen ergriffen wird. Die Tatsache, dass man sie nicht vollständig erklären kann, spricht nicht gegen sie, sondern für sie.

Begriffe wie Dreieinheit, Dreieinigkeit oder Trinität kommen in der Bibel nicht vor. Dennoch haben sich diese Begriffe als nützlich erwiesen, um in einem Wort auszudrücken, was die Bibel über Gott sagt. Das Schwierigste an dem Begriff der Dreieinheit, Dreieinigkeit oder Trinität ist, dass er nicht vollständig erklärt werden kann. Es sind Ausdrücke, die versuchen, den dreieinigen Gott zu beschreiben und die Tatsache zu umschreiben, dass es drei koexistente, gemeinsam ewige Personen sind, die Gott ausmachen.

Dies deutet keineswegs in irgendeiner Weise auf drei Götter hin. Es ist nicht verkehrt, den Ausdruck Dreieinheit, Dreieinigkeit oder Trinität zu verwenden, obwohl das Wort nicht in der Bibel vorkommt. Es ist einfacher, diese Begriffe zu verwenden, als immer wieder „drei koexistente, gemeinsam ewige Personen, die einen Gott ausmachen“ zu sagen. Es handelt sich dabei um eine sprachlich kürzere Form.

Sollte dies eine Schwierigkeit darstellen, sollte man bedenken, dass das Wort „Großvater“ ebenfalls nicht in der Bibel vorkommt, obwohl wir wissen, dass es Großväter in der Bibel gab. Abraham war Jakobs Großvater.

Daher sollte man sich nicht an der Bezeichnung Dreieinheit, Dreieinigkeit oder Trinität festhalten. Es gibt noch andere theologische Begriffe, die auf der Bibel basieren, aber so wörtlich nicht in der Schrift vorkommen. Ein Beispiel dafür ist der Begriff „Sühnetod“, der in den Evangelien und Briefen des Neuen Testaments ausführlich beschrieben wird, jedoch als Begriff nicht in der Bibel auftaucht.

Wirklich bedeutsam ist die Tatsache, die durch das Wort Dreieinheit, Dreieinigkeit oder Trinität veranschaulicht wird. Der Grundsatz der Dreieinigkeit lässt sich aus der Schrift ableiten und ist deshalb biblisch.

Eine Person ist jemand, der mich kennt, mich liebt, ja sich für mich opfern kann. Wer Gott als ein „Es“ bezeichnet, erklärt ihn zu einer anonymen „Kraft“, die mich nicht kennt, nicht liebt und mir nicht hilft. Die Bibel stellt jedoch wiederholt klar, dass Gott jeden Menschen kennt. Keine Frage, Gott ist kein „Es“ – er ist persönlich.

Ein personaler Gott schuf einen personalen Menschen. Warum? Damit sie Gemeinschaft miteinander haben.

Der Gott des Alten sowie des Neuen Testaments ist ein Gott, der in drei Personen von Ewigkeit her existiert. Er ist von Ewigkeit her der, der er ist. Für manche ist dies nicht leicht verständlich. Man begreift diese Schwierigkeit vielleicht besser, wenn man sich vor Augen führt, dass Gott in Dimensionen existiert, die unsere begrenzte raumzeitliche Welt weit übersteigen.

Viele Menschen sind verwirrt, wenn sie das Wort „Ewigkeit“ hören. Sie neigen dazu, bei der Ewigkeit nur eine unermesslich lange Zeitspanne anzunehmen – so lang, dass man sie mit seinem menschlichen Verstand nicht mehr fassen kann. Das ist jedoch nicht richtig. Die Ewigkeit ist nicht bloß eine unendliche Zeit. Sie unterscheidet sich wesensgemäß von der Zeit. Sie ist ein gänzlich anderes Reich, eine andere Form des Daseins.

Die Ewigkeit ist die Daseinsform Gottes, das Reich, in dem er selbst wohnt. In 1. Mose 21,33 und in Jesaja 40,28 wird Gott als „der EWIGE Gott“ bezeichnet.

Mose sagt in Psalm 90,2 zu Gott: „Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von EWIGKEIT zu EWIGKEIT bist du GOTT.“

In Jesaja 57,15 gibt Gott selbst eine Definition seines ewigen Wesens und Reiches ab, wenn er sagt: „Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der IN EWIGKEIT WOHNT und dessen Name der Heilige ist: In der Höhe und im Heiligen wohne ICH.“

Diese Bibelstellen zeigen klar, dass die Ewigkeit ein Aspekt von Gottes ureigenem Wesen ist – die Sphäre, in der Gott lebt.

In 2. Mose 3,13-14 lesen wir, wie Mose Gott fragte, unter welchem Namen er sich den Kindern Israel vorstellen solle. Darauf gab Gott Mose folgende Antwort: „Da sprach Gott zu Mose: ICH BIN, DER ICH BIN. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: ICH BIN hat mich zu euch gesandt.“

Gott gibt Mose hier zwei Formen seines Namens bekannt: ICH BIN und ICH BIN, DER ICH BIN. Daran wird das ewige, unwandelbare Wesen Gottes offenbar. Gott ist immer ICH BIN. Er ist in keiner Weise vom Lauf der Zeit betroffen, die nur ein Teil seiner Schöpfung ist. Für Gott sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins – verbunden in dem ewigen ICH BIN

Aus dieser Offenbarung Gottes an Mose ist der heilige Gottesname hervorgegangen, der aus vier hebräischen Konsonanten, JHWH, besteht. In manchen Bibelübersetzungen ist daraus „Jehova“ geworden. Die Gelehrten sind jedoch der Meinung, dass die Form „Jahwe“ eine genauere Wiedergabe dieser hebräischen Buchstaben ist.

„Jahwe“ bedeutet „ER IST“ oder auch „ER WIRD SEIN“. Manche Übersetzer haben versucht, die Bedeutung dieses Gottesnamens durch die Bezeichnung „der Ewige“ auszudrücken.

Der Gottesname im Alten Testament begegnet uns in einer besonderen Form. Ursprünglich wurde er nur mit Konsonanten geschrieben: JHWH (hebräisch יהוה), das sogenannte Tetragramm. Da die althebräische Schrift zunächst keine Vokale kannte, war diese Schreibweise völlig üblich. Die genaue Aussprache wurde mündlich tradiert.

Im Alten Judentum entwickelte sich früh die Überzeugung, dass der Gottesname nicht leichtfertig gebraucht werden dürfe – eine direkte Folge des Gebots in Exodus 20,7, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Aus Ehrfurcht vor diesem Gebot verzichtete man daher zunehmend darauf, den Namen JHWH laut auszusprechen. Stattdessen wurden andere Gottesbezeichnungen verwendet, vor allem Adonaj („Herr“) und, in bestimmten Fällen, Elohim („Mächtiger“) So entstand die Praxis, beim Vorlesen von Bibeltexten JHWH nicht zu artikulieren, sondern durch eine Ersatzlesung zu ersetzen.

Viele Jahrhunderte später, zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert n. Chr., fügten die Masoreten dem hebräischen Bibeltext Vokalzeichen hinzu. Ihr Ziel war es, die richtige Aussprache der heiligen Schriften zu sichern. Auch beim Tetragramm JHWH gingen sie sorgfältig vor:

Um die Leser daran zu erinnern, „Adonaj“ statt JHWH zu sprechen, kombinierten sie die Konsonanten JHWH mit den Vokalen von Adonaj (a-o-a).

Nach einer hebräischen Lautregel veränderte sich dabei das erste a zu einem e/ä, sodass rein äußerlich die Mischform „JeHoWaH“ entstand.

Diese Schreibweise sollte keine echte Vokalisierung des Gottesnamens sein, sondern lediglich eine Lesehilfe.

Wo im Text bereits die Verbindung „Adonaj JHWH“ vorkam, setzten die Masoreten stattdessen die Vokale von „Elohim“ an JHWH, sodass die Mischform „JeHoWiH“ entstand. Dies diente der Vermeidung einer doppelten Nennung von „Adonaj“.

Christliche Gelehrte des Mittelalters kannten die Bedeutung dieses Systems nicht. Sie hielten die Kombination aus JHWH und den eingefügten Vokalen für die ursprüngliche Form und lasen sie als „Jehovah“ (lateinisch „Iehova“). Diese Schreibweise setzte sich in christlichen Bibeln und Schriften über Jahrhunderte hinweg fest.

Mit dem Fortschritt der Hebraistik und Sprachwissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert erkannte man, dass „Jehovah“ eine künstliche Mischform ist, die so nie im ursprünglichen Hebräisch existierte. Aufgrund vergleichender Sprachstudien gilt heute die Form „Jahweh“ (evtl. in Varianten wie Jahueh) als die wahrscheinlich ursprüngliche Aussprache des Tetragramms. Absolute Sicherheit besteht zwar nicht, doch herrscht weitgehend Konsens, dass die Form „Jehovah“ nicht authentisch ist.

Eine besondere Rolle spielt die Bezeichnung „Jehova“ in der Theologie der Zeugen Jehovas und weitere Sektiererischen Splitter Gruppen. Obwohl ihre eigene Literatur einräumt, dass die Form historisch aus einem Missverständnis hervorgegangen ist, halten sie konsequent an ihr fest.

Begründet wird dies mit Tradition und Gewohnheitsrecht: Da die ursprüngliche Aussprache nicht mehr eindeutig rekonstruierbar sei, habe sich „Jehova“ im Gebrauch eingebürgert.

Kritiker sehen darin jedoch eine Ironie: Viele Sektierer werfen dem Judentum vor, den Gottesnamen durch Ersatzlesungen „verschleiert“ zu haben – doch genau diese Praxis führte erst zur Entstehung der Form „Jehovah“. Ihr Festhalten an dieser Bezeichnung wirkt daher widersprüchlich.

Im Neuen Testament treten die gleichen Wahrheiten bezüglich des ewig unveränderlichen Wesens Gottes zutage, und zwar in der Offenbarung, die der Apostel Johannes auf Patmos empfing. Wir lesen in Offenbarung 1,8: „Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.“

Alpha und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das ganze Alphabet der Zeit, von Anfang bis Ende, ist in dem Wesen Gottes enthalten. Die Worte „… der ist und der war und der kommt …“ fassen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen und entsprechen genau der Offenbarung, die Mose über das Wesen Gottes empfing: ICH BIN, DER ICH BIN.

Eine korrekte biblische Definition der Dreieinigkeit besagt, dass der Sohn und der Heilige Geist vollkommen wesensgleich mit Gott dem Vater sind. Auf den ersten Blick mag dies wie ein Widerspruch zur Bibel erscheinen. Hat Jesus nicht im Garten Gethsemane zum Vater gebetet: „Doch nicht, was ich will, sondern was du willst“ (vgl. Markus 14,36)? Bedeutet dies nicht, dass der Vater über Jesus steht?

Die Antwort darauf hat mit dem Auftrag Jesu auf dieser Erde zu tun. Jesus wurde nicht nur Mensch, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, sondern auch, um uns den richtigen Umgang mit einem heiligen und allmächtigen Gott zu zeigen. Um dies zu tun, „verzichtete“ er für eine begrenzte Zeit darauf, seine ganze göttliche Macht auszuüben (Theologen verwenden hierfür den Begriff „Kenosis“, vgl. Philipper 2,6)

Der Begriff Kenosis beschreibt den Verzicht auf bestimmte göttliche Attribute bei der Menschwerdung Jesu, die er auf Erden bewusst ablegte. Jesus wurde (bis auf die Sünde) ein Mensch wie wir und zeigte uns als solcher, wie man zu Gott betet, mit Gott umgeht und dass Gottes Wille nicht immer unser Wille ist.

Im Neuen Testament wird Jesus mehr als 80-mal mit dem messianischen Titel „Sohn des Menschen“ oder „Menschensohn“ bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde viel häufiger verwendet als der Titel „Sohn Gottes“. Jesus war sowohl der „Sohn Gottes“ als auch der „Sohn des Menschen“. Er identifizierte sich mit der Menschheit. Dies war einer seiner wichtigsten Titel, und in den Evangelien nannte er sich selbst so. Angesichts des hebräischen Hintergrunds versteht man, dass diese Formulierung auf Hebräisch „ben adám“ (hebr. בן אדם) heißt: „ben“ = „Sohn“ und „adam“ = „Adam“ (Adam hebr. אָדָם, ādām, „Mensch“) – wörtlich also „der Sohn Adams“.

Jedes Mal, wenn er sich selbst als „Sohn des Menschen“ oder „Menschensohn“ bezeichnete, stellte sich Jesus ganz bewusst in den Stammbaum und die Nachkommenschaft Adams hinein. Er identifizierte sich mit dem Geschlecht Adams. Er sagte im Endeffekt: „Ich bin der letzte Adam“. Jesus bezeichnete sich also bewusst als „Sohn Adams“. Der Apostel Paulus nennt Jesus in 1. Korinther 15,45 den „letzten Adam“. Mit anderen Worten: Jesus wurde mit einem ganz bestimmten Mann und dessen Nachkommen identifiziert, was eine sehr bemerkenswerte Tatsache ist.

Jesus trug viele Titel in der Schrift, aber den Titel „letzter Adam“ trug er ganz speziell als der von Gott eingesetzte Repräsentant des gesamten Geschlechts Adams. Und das war die Funktion, in der Jesus auf diese Erde kam und unter uns lebte. Er lebte wie einer von uns. Jesus wurde bewusst ein Glied des Geschlechts Adams und identifizierte sich in jeder Hinsicht mit unserem Geschlecht.

Hat diese vorübergehende Unterordnung die Wesensgleichheit Jesu mit dem himmlischen Vater beeinträchtigt? Keinesfalls. Die Bibel betont diese Wesensgleichheit eindeutig (vgl. Jesus selbst in Johannes 10,30: „Ich und der Vater sind eins“)

Die Identität Gottes als Vater ist von Anfang an in der Bibel klar und unumstritten. In den Schriften des Neuen Testaments beginnt jeder Brief mit der Anrede „Gott, unser Vater“, wobei es nur wenige Ausnahmen gibt (z.B. im Hebräerbrief und im Jakobusbrief). Die Vaterrolle Gottes wird als Grundlage für das Verständnis von Gottes Beziehung zu den Menschen und zur gesamten Schöpfung verstanden.

Die Frage, ob der Sohn Gottes, Jesus Christus, auch wirklich Gott ist, wird häufig gestellt. Doch die Bibel spricht eindeutig davon, dass Jesus sowohl Gott als auch Mensch ist – eine Tatsache, die im Johannesevangelium prägnant formuliert wird:

Diese Verse belegen unmissverständlich: Jesus Christus, das „Wort“ (Memra, מִימְרָא, die aramäische Entsprechung zum griechischen Logos, Λόγος), war von Anfang an bei Gott und war selbst Gott. Als Gott wurde er Mensch und lebte unter uns. Dies zeigt die unverkennbare Wahrheit, dass der ewige große Gott in der Person Jesu Christi Mensch wurde.

Wenn er vom Vater gezeugt ist, besitzt er die Natur des Vaters, kann also weder ein Geschöpf noch der Vater selbst sein.

Ein weiteres klares Zeugnis der Gottheit Christi finden wir in Kolosser 2,9:

Dieser Vers bekräftigt, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt – er ist nicht nur ein Mensch, sondern Gott selbst. Wenn in ihm die ganze Gottheit lebt, dann ist er wahrhaftig Gott.

Auch der erste Johannesbrief bekräftigt dies mit der Aussage:

Joh 1,3: „Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.“

Joh 1,3 (andere Übersetzung): „Alles kam durch dasselbe ins Dasein, und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist.“

Joh 1,1: „Im Anfang war das Wort [= Jesus Christus; vgl. Joh 1,14], und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“

Joh 20,28: „Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!“

Rabbi Tzvi Nassi (Hirsch Prinz), Lecturer of Hebrew, Oxford University: The Great Mystery or How Can Three Be One?, Keren Ahvah Meshihit, Jerusalem. (Dieses Büchlein ist auch auf Englisch und Hebräisch erhältlich!)

Bestelladresse: Keren Ahvah Meshichit, P.O. Box 10382, 91103 Jerusalem, Israel – www.kerenahvah.org

In der rabbinischen Literatur werden für die drei Personen der Gottheit die Begriffe havaja (Wesen/Seiender; Mehrzahl: hajajoth) und shem (Name; Mehrzahl: shemoth) verwendet.

[²] grammatikalisch und semantisch

[³] Shem (Name) bedeutet im Hebräischen „JHWH“. Vgl. Segensformel in Israel: jevarekh hashem othkha = „Der Name segne dich!“ = „Jahwe/der HERR segne dich!“

Jesus Christus = JHWH (= der Ewigseiende / der Unwandelbare):

→ Jesaja 6 und Joh 12,41

→ Sach 12,1.10

→ vgl. Sach 14,3 mit Apg 1,11

→ 1Thess 3,13

→ vgl. Hebr 1,12 („derselbe“ = ho autos) mit 5Mo 32,39 und Neh 9,6 (vgl. Fußnote in der alten Elberfelder)

Die Lehre vom Heiligen Geist als dritte Person der Trinität ist genauso fundamental. Oft wird der Heilige Geist als „unsichtbare“ Kraft oder Energie beschrieben, aber die Bibel zeigt uns, dass der Heilige Geist eine eigenständige Person ist, die als Gott verehrt wird.

Ein klarer Beweis findet sich in der Apostelgeschichte 5, wo Ananias und Sapphira den Heiligen Geist belügen:

Hier wird der Heilige Geist eindeutig als Person beschrieben, die belogen werden kann. Zudem wird er mit Gott gleichgesetzt, was darauf hinweist, dass der Heilige Geist selbst Gott ist. Der Heilige Geist ist auch in seiner Natur als allwissend und allgegenwärtig beschrieben:

Darüber hinaus ist der Heilige Geist derjenige, der an der Schöpfung und dem Erhalt des Lebens beteiligt ist. In Hiob 33,4 lesen wir: „Der Geist Gottes hat mich gemacht“ Dies unterstreicht, dass der Heilige Geist ebenso an der Schöpfung des Menschen beteiligt war wie der Vater und der Sohn.

Weitere Stellen zur Person des Heiligen Geistes: Der Heilige Geist ist Gott:

Griechisch kyrios (HERR) ohne Artikel bezeichnet im NT hier und an vielen anderen Stellen (z. B. Mt 3,3; Mk 1,3) den Namen JHWH (der Ewigseiende, der Unwandelbare) im hebräischen AT.

Definition von „Person“:

Ein Wesen/Individuum/„Ich“, das einen eigenen Willen hat, denkt, handelt und fühlt.

Griechisch prosopon: Angesicht, Person (vgl. 2Kor 1,11; 2,10)

Hebräisch panim: Angesicht, Person (3Makk 19,15)

In der rabbinischen Literatur (vgl. Tzvi Nassi) werden für die drei Personen der Gottheit die Begriffe havaja (Wesen/Seiender, Plural hovajoth) und shem (Name, Plural shemoth) verwendet.

Der Heilige Geist sagt: „ICH“ (Apg 13,2; Hebr 3,7.10)

Kontraste:

Parallele zur Dreieinheit des Menschen (Geist, Seele, Körper; 1Thess 5,23):

Offb 22,17: Der Geist spricht zusammen mit der Braut: „Komm!“ Er spricht als Geist zum Sohn.

Vgl.: Der Geist spricht zum Vater (Gal 4,6). Der Vater spricht zum Sohn (Hebr 1,10–12). Der Sohn spricht zum Vater (Joh 17)

→ Der Heilige Geist wird durch das gesamte AT und NT hindurch als Person („Ich“) dargestellt.

Die Einheit der Trinität wird immer wieder betont. In Johannes 10,30 sagt Jesus:

Diese Aussage zeigt nicht nur die Einheit des Willens zwischen Vater und Sohn, sondern auch die göttliche Natur ihrer Einheit. In Johannes 14,9 betont Jesus weiter:

Dies verdeutlicht, dass die Natur von Jesus und dem Vater untrennbar miteinander verbunden sind. Sie sind eins in Wesen und Wille.

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für diese Einheit finden wir im Schöpfungsakt: In Johannes 1,1-3 wird der Sohn als der Schöpfer beschrieben, und auch der Heilige Geist wird als der Schöpfer im Alten Testament beschrieben, besonders in Hiob 33,4.

Die Opferung Jesu ist ebenfalls ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit der Trinität. Der Sohn opferte sich selbst, aber auch der Vater und der Heilige Geist waren in diesem Opfer präsent:

Die Auferstehung Jesu ist ein weiteres Beispiel für die enge Zusammenarbeit der Trinität:

Ein weiteres deutliches Zeugnis der Trinität finden wir im Taufbefehl Jesu in Matthäus 28,19:

Diese Stelle bekräftigt die gleichwertige und untrennbare Einheit der drei Personen der Gottheit.

Wer hat die Auferstehung des Sohnes Gottes veranlasst?

Wer ist Gott?

Wer erschuf die Welt?

Wer errettet und erneuert den Menschen?

Wer rechtfertigt den Menschen?

Wer heiligt den Menschen?

Wer führt das Werk der Versöhnung aus?

Die Lehre von der Trinität ist nicht eine Erfindung der frühen Ekklesia (altgriechisch ἐκκλησία), sondern ein fundamentales Konzept des christlichen Glaubens, das tief in der biblischen Offenbarung verankert ist. Auch wenn diese Wahrheit von vielen als ein Geheimnis angesehen wird, bleibt sie für das christliche Leben und die Theologie von grundlegender Bedeutung. Sie bietet uns einen tiefen Einblick in die Natur Gottes und seine Beziehung zur Schöpfung. Wer die Trinität verkennt, verkennt die wahre Identität Gottes und verliert das Verständnis für das Erlösungswerk Jesu Christi.

- „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“(Joh 1,1)

- „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30)

- „Jesus spricht zu ihm: ‚So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: ‚Zeige uns den Vater‘?“ (Joh 14,9)

- „Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: ‚Mein Herr und mein Gott!‘“ (Joh 20,28)

- „Aber von dem Sohn [spricht er]: ‚Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst;

darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten!‘ [Ps 45,7f]“ (Hebr 1,8f)

Weitere Belege: Mt 1,21; Phil 2,6–11; Kol 2,9; Hebr 1,10–12; 1Joh 5,20 u. a.

Die angeführten Zitate können in The Ante-Nicene Fathers (ANF) nachgelesen werden. ANF 1,17 bedeutet z. B., dass das Zitat in The Ante-Nicene Fathers, Bd. 1, S. 17 zu finden ist.

Bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus äußerten sich die Kirchenväter zur Lehre von der Trinität.

Die Didache überliefert dieselbe trinitarische Taufformel wie Matthäus 28,19 und betont damit die frühchristliche Praxis.

- Didache,Kapitel 7, Vers 1„Tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in lebendigem (fließendem) Wasser.“

Einige der frühesten Aussagen stammen von Ignatius von Antiochien (ca. 35–107 n. Chr.), der in seinen Briefen die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist betonte. In seinem Brief an die Epheser schreibt er:

Irenäus von Lyon (ca. 130–200 n. Chr.) spricht ebenfalls von der Trinität und betont die Einheit der drei Personen in Gott. In seinem Werk „Gegen die Häresien“ schreibt er:

Auch Tertullian (ca. 155–240 n. Chr.) vertrat die Lehre von der Trinität und prägte den Begriff „Trinität“. In seinem Werk „Adversus Praxean“ sagt er:

Diese frühen Kirchenväter legten den Grundstein für die spätere dogmatische Entwicklung der Trinitätslehre. Ihre Schriften belegen zusätzlich, dass die Lehre von der Trinität in den ersten Jahrhunderten des Christentums bereits eine zentrale Rolle spielte

Augustinus von Hippo von 354 n. Chr. bis 430 n. Chr und sagte:

„…den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist vom Geheimnis der Dreifaltigkeit ausschließen… Wie können drei eins sein? Wie kommt es, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Gottheit nicht getrennt werden?

…„Der Vater ist nicht Sohn, und der Sohn ist nicht Vater, und der Heilige Geist ist weder Vater noch Sohn. In ihren Eigentümlichkeiten steht jede Person für sich da, während die Wesenheit das einigende Band bildet.“

— Über den Psalm 91

„[…] so daß man zeigen oder wenigstens untersuchen könnte, ob zuerst der Sohn vom Vater geboren sei und dann von beiden der Heilige Geist hervorgehe. Die Heilige Schrift nennt ihn ja den Geist der beiden.“…

„‚Gehet hin und taufet alle Völker im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes‘ — diese Stelle bildet den Haupterweis für die Dreieinigkeit.“

„…Augustin …: ‚…so besagt der Ausdruck: ‚Der heilige Geist sei ein Geschenk Gottes, Er gehe aus vom Vater und vom Sohne.‘ Der heilige Geist hat aber einen Eigennamen, der Ihm als Person allein zukommt…“

Clemens von Rom um 96 n. Chr.:

„Wir glauben doch an einen einzigen Gott, an einen einzigen Christus, ein und derselbe Gnadengeist ist über uns ausgegossen, und mit demselben Ruf sind wir in die Gemeinschaft mit Christus berufen worden.“ (1 Clem 46,6 [ANF 1,17])

Justin der Märtyrer um 160 n. Chr.:

„Ihn und seinen Sohn, der von ihm gekommen ist …, und den prophetischen Geist verehren und beten wir an.“ (Erste Apologie, Kap. 6 [ANF 1,164])

Athenagoras von Athen um 175 n. Chr.:

„Wer sollte sich da noch auskennen, wenn er hört, dass Leute als Atheisten verschrien werden, die einen Gott Vater und einen Gott Sohn und einen Heiligen Geist bekennen und nachweisen, dass dieselben mächtig sind in der Einigung und verschieden in der Ordnung?“ (Bittschrift für die Christen, Kap. 10 [ANF 2,133])

„… wir [lassen] uns einzig von der Erkenntnis des wahren Gottes und seines Wortes leiten … – nämlich von der Erkenntnis, was die Einheit des Sohnes mit dem Vater ist, was die Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn ist, was der Geist ist, was die Einigung solcher Größen und der Unterschied der Geeinigten ist, nämlich des Geistes, des Sohnes und des Vaters.“ (ebd., Kap. 12 [ANF 2,134])

„… nach unserer Lehre existiert ein Gott und ein Sohn, sein Wort, und ein Heiliger Geist, die hinsichtlich der Macht ein einziges Wesen sind: der Vater, der Sohn, der Geist. Denn der Sohn ist des Vaters Verstand, Wort, Weisheit, und der Geist ist Ausfluss wie Licht von Feuer.“ (ebd., Kap. 24 [ANF 2,141])

Theophilus von Antiochien um 180 n. Chr.:

„… die drei Tage, die der Schöpfung der Lichter vorangegangen sind, [sind] ein Sinnbild der Dreieinigkeit – Gottes, seines Wortes und seiner Weisheit.“ (An Autolykus II.15 [ANF 2,102])

Irenäus von Lyon um 180 n. Chr.:

„… dass das Wort, d. h. der Sohn, immer bei dem Vater war, haben wir vielfach dargelegt. Dass aber auch die Weisheit, d. h. der Geist, bei ihm vor aller Schöpfung war, sagt er durch Salomo: ‚Gott hat durch die Weisheit die Erde gegründet, den Himmel bereitet durch die Klugheit. Durch seinen Geist brachen die Abgründe hervor, und die Wolken träufelten Tau‘ [Spr 3,19–20]. Und wiederum: ‚Der Herr machte mich zum Anfang seiner Wege für seine Werke, vor der Zeit setzte er mich ein, im Anfang, bevor er die Erde machte …‘ [Spr 8,22–23]. … Der eine Gott also [hat] … durch sein Wort und die Weisheit alles gemacht und geordnet …“ (Gegen die Häresien IV.20,3–4 [ANF 1,488])

„… Gott vermag alles. Ehemals wurde er im Geist prophetisch geschaut, dann durch den Sohn, … schließlich wird er gesehen werden im Reich der Himmel als Vater. Denn der Geist bereitet den Menschen vor im Sohn Gottes, der Sohn führt ihn hin zum Vater, der Vater aber schenkt ihm Unverweslichkeit zum ewigen Leben …“ (ebd., IV.20,5 [ANF 1,489])

„Über allem nämlich ist der Vater, und er selbst ist das Haupt Christi; alles ist durch das Wort, und dies ist das Haupt der Gemeinde; in uns allen aber ist der Geist, und dieser ist ‚das lebendige Wasser‘ [Joh 4,10].“ (ebd., V.18,2 [ANF 1,546])

Clemens von Alexandrien um 195 n. Chr.:

„Dass wir … ein dankbares Loblied singen dem einen Vater und … dem Sohn, der Erzieher und Lehrer ist, zusammen auch mit dem Heiligen Geist! Alles für den einen, in dem alles ist, dessentwegen alles eins ist … Ihm sei die Ehre jetzt und in Ewigkeit, Amen.“ (Der Erzieher III.12,2 [ANF 2,295])

„Einer ist der Vater aller Dinge, einer auch das Wort aller Dinge, und der Heilige Geist ist ein und derselbe überall.“ (ebd., I.6,1 [ANF 2,220])

„Welch großen Schatz wir … [tragen], der durch die Kraft Gottes, des Vaters, durch das Blut Gottes, des Sohnes, und durch den Tau des Heiligen Geistes wie mit einer Mauer umschirmt ist!“ (Welcher Reiche wird gerettet werden?, Kap. 34 [ANF 2,601])

Tertullian um 213 n. Chr.:

„Wir … glauben … an den einzigen wahren Gott – jedoch mit der Maßgabe, die wir ‚Ökonomie‘ nennen: dass des einzigen Gottes eigenes Wort, durch das alles geschaffen und ohne das nichts geschaffen wurde, auch sein Sohn sei. Dieser wurde vom Vater in die Jungfrau herabgesendet und von ihr geboren als Mensch und Gott, Menschensohn und Gottessohn, und ist Jesus Christus genannt worden. Er litt, starb und wurde begraben gemäß der Heiligen Schrift und ist vom Vater wieder auferweckt worden. In den Himmel aufgenommen, sitzt er zur Rechten Gottes, des Vaters, und wird kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Er wird sodann seiner Verheißung gemäß vom Vater her den Heiligen Geist, den Helfer, als den Heiligmacher des Glaubens derer senden, die an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben.“ (Gegen Praxeas, Kap. 2 [ANF 3,598])

„… ich [lasse] Vater, Sohn und Geist nicht voneinander geschieden sein … Ich behaupte nämlich, der Vater sei ein anderer als der Sohn und der Heilige Geist. … Aber ich nenne den Sohn einen anderen als den Vater nicht infolge einer Verschiedenheit, sondern infolge einer Ausbreitung, nicht infolge einer Teilung, sondern einer Unterscheidung. Denn Vater und Sohn sind nicht dieselbe Person – oder besser: Sie sind nur durch ein geringes Maß der eine vom anderen gesondert. Der Vater ist die ganze Substanz, der Sohn ein Seitenrinnsal und ein Teil vom Ganzen, wie er selbst gesagt hat: ‚Der Vater ist größer als ich‘ [Joh 14,28].“ (ebd., Kap. 9 [ANF 3,603–604])

„… den Ausdruck ‚zwei Götter‘ und ‚zwei Herren‘ [nehmen wir] niemals in den Mund – nicht etwa, als wäre der Vater nicht Gott und der Sohn nicht Gott und der Heilige Geist nicht Gott … Denn wenn in der Heiligen Schrift nur eine Person Gottes und des Herrn vorkäme, so würde mit Recht die Führung des Namens ‚Gott‘ und ‚Herr‘ seitens Christi nicht geduldet worden sein. Denn es wäre weiter kein anderer als der eine Herr und Gott gepredigt worden.“ (ebd., Kap. 13 [ANF 3,608])

Hippolytus von Rom um 205 n. Chr.:

„Daher ist der Mensch … gezwungen, Gott, den Vater, den Allmächtigen, und Christus Jesus, den Sohn Gottes – der, da er Gott war, Mensch wurde, dem auch der Vater alles unterworfen hat (mit Ausnahme seiner selbst) –, und den Heiligen Geist anzuerkennen und dass diese drei [Personen] sind. … Was also die Macht betrifft, so ist Gott einer. Was aber die Ökonomie betrifft, so gibt es eine dreifache Manifestation.“ (Gegen Noëtus, Abs. 8 [ANF 5,226])

„Wir sehen also das fleischgewordene Wort, und wir erkennen den Vater durch ihn, und wir glauben an den Sohn, und wir beten den Heiligen Geist an.“ (ebd., Abs. 12 [ANF 5,228])

„‚Geht hin, und lehrt alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes‘ [Mt 28,19]. Und damit hat er gezeigt, dass jeder, der auch nur einen von ihnen auslässt, Gott nicht vollkommen verherrlicht. Denn durch diese Dreieinigkeit wird der Vater verherrlicht. Denn der Vater hat gewollt, der Sohn hat getan, der Geist hat offenbart.“ (ebd., Abs. 14 [ANF 5,228])

Origenes um 225 n. Chr.:

„Weil jedoch viele Christusbekenner … in sehr wesentlichen Punkten nicht übereinstimmen über Gott, den Herrn Jesus Christus oder den Heiligen Geist, so schien es mir notwendig, vorerst für diese im Einzelnen sichere Grenzen und Grundsätze zu bestimmen … Beispiele der ersten Gattung, die nach der apostolischen Lehre als entschieden vorgetragen werden, sind folgende: dass ein einziger Gott sei, der alles erschaffen und geordnet und aus nichts alles in das Dasein gerufen hat … Dass … Jesus Christus, der gekommen ist, vor aller Erschaffung aus dem Vater geboren sei. Nachdem er dem Vater bei der Weltschöpfung diente (denn durch ihn ist alles geschaffen [Joh 1,3]), hat er in den letzten Tagen sich selbst erniedrigt und ist Mensch geworden im Fleisch, obgleich er Gott war, und auch der Menschgewordene blieb, was er als Gott war. … Zudem hat man dem Vater und dem Sohn auch noch den Heiligen Geist an Ehre und Würde gleichgestellt …“ (Über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft, Vorrede [ANF 4,240])

„[Das] alles [sind] hinlängliche Zeugnisse [dafür], dass das Wesen des Heiligen Geistes solche Kraft und Hoheit in sich trägt, dass eine heilsame Taufe ohne Anrufung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht verrichtet werden kann und dem unerschaffenen Gott und seinem einziggeborenen Sohn auch der Name des Heiligen Geistes beigesellt werden muss.“ (ebd., I.3,2 [ANF 4,252])

„Der Vater bringt einen ungeschaffenen Sohn hervor und einen Heiligen Geist – nicht, als ob diese vorher nicht existiert hätten, sondern weil der Vater der Ursprung und die Quelle des Sohnes oder des Heiligen Geistes ist.“ (ebd., II.2,1 [ANF 4,270])

Zusammengestellt von B. C. Grube

für das Martin Bucer Seminar